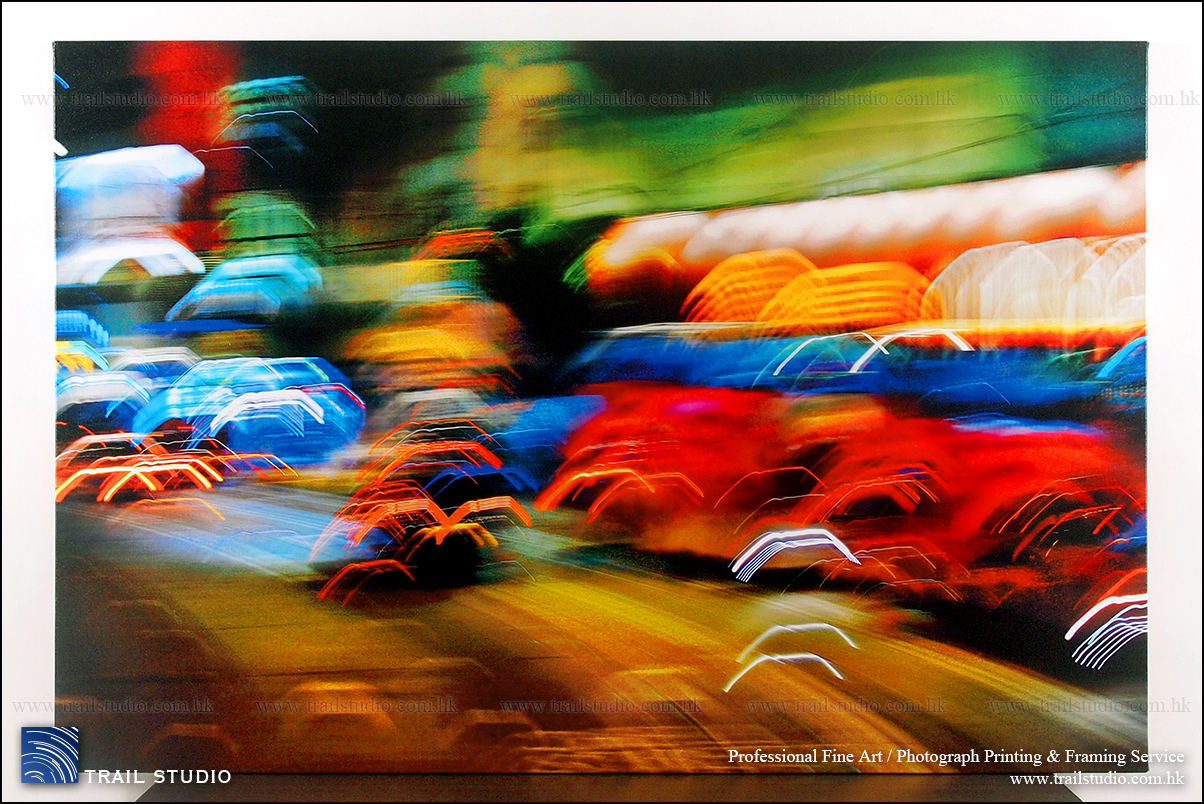

”光的形狀” by Ming Lau. 60X40” (~150x100cm) gallery-wrap canvas (Hahnemühle Fine Art Media)

攝影的英文Photography,意思是用光去繪畫。”那麼,可以繪畫光本身嗎?” 這是我會思考的事情。於是就有了這張作品:這剎那有著紅、橙、黃、綠、青、藍、紫七種顏色的光,包含了明亮到黑暗的強弱對比,有朦朧柔和的光及清晰銳利的光,有連續的光線及閃爍的光斑,還有粗糙的光影紋理及連續的層次漸變,算是以攝影繪畫光的不同形狀吧。

這種題材被稱為”Urban Abstraction”,我喜歡強烈但有層次變化的色彩,但抽象畫面很多時都在挑戰攝影的基本標準:鬆、郁、朦,未必有傳統主體、曝光不正常等。如果無法傳遞創作的概念,便難以令觀賞者產生共鳴,作品便會失敗。

藝術是主觀的,對於抽象畫面是否能傳遞創作意念,攝影師本人未必有客觀答案。而上次提過AI對藝術有一定的”了解” (畢竟那個LLM包含了大量專業的藝術知識),找AI評一評,雖然”大路”,但正因此可以粗略判斷一般人會如何理解作品。

可以:

1. 不加說明找它先評一評 – 可估計作品有沒有直接的視覺衝擊

2. 加一兩個重點的詞語形容作品找它再評一評 – 可估計在簡單引導下,作品有沒有讓人自行發揮想像及思考的空間

3. 加上整段簡介找它再評一評 – 可知道作品所表達的概念是否有力,以及體會一下為抽象作品提供文字解說的必要性 (如果毫無說明,即使作品概念有力,也不能假設別人很易明白)

告訴AI 以”認真的藝術批判” 去評估,AI便能一定程度充當基本的攝影藝術策展人、評論家。

留意:

1. 有些AI,例如我用的是Copilot quick-mode,必需要指示它作出”認真的藝術批判”,否則很易變成討好、奉承,最後只會演變成自我實現預言(Self-fulfilling Prophecy)。

2. 很多攝影人都很怕寫文章,不過我反對隨便找AI評論作品後當成簡介使用,因為一來文筆大路(即是萬能KEY),有種空洞感,二來會演變成拍攝者本人不自覺放棄以不同形式深層思考,這樣的攝影不會有進步,亦不會成為藝術。

3. Microsoft為AI改的名字是”Copilot” (”副”駕駛),名字改得有意思,彷彿無時無刻都在提醒使用者,副駕駛的職責是協助,而非主導。

Copyright Ming Lau, Trail Studio 專業晒相及裝裱服務

www.trailstudio.com.hk

颱風樺加沙來襲,連封箱膠紙都被搶購一空了!

颱風樺加沙來襲,連封箱膠紙都被搶購一空了!